Alle Bilder, Zeichnungen und Auszüge kannst du durch Anklicken vergrößern, mit demxçxim Browser kommst du wieder zurück.

6.2.4 Gummiseilstart

Bungee launch

Die Kunst ein Gleit- oder Segelflugzeug in die Luft zu bekommen

War der Start am Gummiseil in der Anfangszeit des Segelflugs die gebräuchlichste Methode ein Gleit- oder Segelflugzeug in die Luft zu bekommen, wird die Startart heutzutage nur noch extrem selten eingesetzt. Allerdings werden in Wochenendseminaren, besonders von der Segelfliegerjugend, immer wieder Veranstaltungen angeboten, weshalb wir diese besondere Startart etwas genauer beschreiben wollen. Qualifizierte fachliche Unterstützung bei diesem Kapitel haben wir von "Gummiseilstart-Experten" aus Süddeutschland und der Schweiz bekommen. Weitere interessante Informationen findest du auch auf der Webseite Schulgleiter.de, für die sich der Ausbildungsleiter des Aeroklub Hoyerswerda verantwortlich zeigt.

Dieses Kapitel einer außergewöhnlichen Startart ist gegliedert in:

- 6.2.4.1 Historie

- 6.2.4.2 Rechtliche Voraussetzungen

- 6.2.4.3 Infrastruktur und Technik

- 6.2.4.4 Startaufbau

- 6.2.4.5 Ablauf

- 6.2.4.6 Gefahrensituationen

- 6.2.4.7 Zusammenfassung

6.2.4.1 Historie

Gummiseilstart

Vom "Laufstart à la Lilienthal" zum "Gummikatapult"

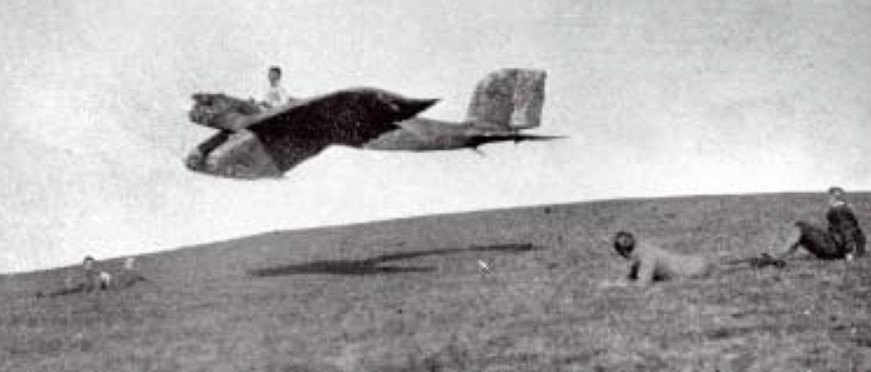

Der erste Rhönwettbewerb 1920 gilt mithin als die Geburtsstunde des organisierten Segelflugs. Die meisten Fluggeräte zu dieser Zeit orientierten sich noch stark an den Hängegleitern Otto Lilienthals und wurden im Laufstart durch den Piloten selbst oder durch Helfer in die Luft befördert.

Die Flugwissenschaftliche Vereinigung Aachen brachte mit dem „Schwatzen Düvel“ eines der fortschrittlichsten aber auch schwersten Gleitflugzeuge mit auf die Wasserkuppe.

Untenstehend: Originaltext und Zeichnungen, Auszug aus dem Handbuch des Segelfliegens von Wolf Hirth, geschrieben 1938, Buchausgabe von 1942, mit freundlicher Genehmigung von Hellmut Hirth, Fliegendes Museum Hahnweide.

|

|

|

|

Die neue Startmethode etablierte sich dank überschaubarem (finanziellem) Aufwand für das Seil und der Möglichkeit schwerere Flugzeuge sicher in die Luft zu bekommen sehr schnell und war bereits in den Folgejahren Stand der Technik im Segelflug.

Auch noch nach der Wiederzulassung des Segelflugs nach dem Zweiten Weltkrieg war der Gummiseilstart bis etwa Mitte der 1950er Jahre üblich in der Anfängerschulung.

6.2.4.2 Rechtliche Voraussetzungen

Personelle Anforderungen

Siehe EU-VO 2018/1976 und EU-DVO 2020/358 mit AMC und GM. SFCL.155 SPL a) 3, sowie SFCL.155 SPL c)

Wie alle anderen Startarten werden seitens des Gesetzgebers auch bei der Durchführung von Gummiseilstarts entsprechende Anforderungen an den Piloten gestellt. Diese sind im Sailplane Rulebook der EASA, Teil-SFCL im Abschnitt SCFL.155 analog zu den anderen Startarten geregelt, jedoch mit reduzierten Anforderungen: So sind zum Erwerb der Berechtigung 3 Starts doppelsitzig mit Lehrer oder solo unter Aufsicht und für den Erhalt lediglich 2 Starts in den vorangegangenen 24 Monaten notwendig.

Bei Flugschülern ohne Lizenz muss der Erwerb der Startart im Rahmen eines Lehrgangs einer Ausbildungsorganisation (DTO/ATO) erfolgen, bei SPL-Inhabern kann die Ausbildung hingegen außerhalb einer DTO/ATO direkt durch einen FI(S) erfolgen.

Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung erfolgt die Erteilung der Berechtigung durch Handeintrag im persönlichen Flugbuch durch den verantwortlichen FI(S) bzw. bei DTO/ATO durch den Ausbildungsleiter.

Organisatorische Vorgaben

Hier ist Teamwork angesagt

Die Startart ist personell sehr aufwendig, da viele Helfer benötigt werden. Die Startmannschaft beispielsweise muss als Team synchron agieren können.

|

|

Startvorgang, die Startmannschaft am linken Gummiseil (mit freundlicher Genehmigung von Marius Fink)

Aufgrund der geringen Verbreitung der Startart sind in Deutschland keine Vorgaben zur Durchführung von Gummiseilstarts in der Segelflugsport-Betriebsordnung (SBO) getroffen worden. Es wird empfohlen, sich an die in diesem Kapitel genannten Verfahren zu halten und diese ggf. an die jeweiligen lokalen Besonderheiten anzupassen.

Start- und Landegelände

Siehe LuftVZO

Vor der Durchführung von Gummiseilstarts ist zu klären, ob das Gelände überhaupt dafür zugelassen ist. Bei Segelfluggeländen und Flugplätzen ist dies in der Regel in der zugehörigen Platzgenehmigung ersichtlich. Im Zweifelsfall sollte die zuständige untere Landesluftfahrtbehörde konsultiert werden.

Gleit- oder Segelflugzeug

Siehe Flughandbuch bzw. Betriebsanleitung oder Kennblatt des jeweiligen Gleit- oder Segelflugzeugs

Versicherung

Prüfung der versicherungsrechtlichen Abdeckung für diese spezielle Startart

Sowohl für die beteiligten Personen als auch den Flugbetrieb sollten die Haftungsfragen geklärt werden. Bei Fluglehrern stellt sich die Frage, ob diese eine eigene Haftpflichtversicherung benötigen, wenn sie eigenverantwortlich agieren. Findet die Ausbildung in einer DTO/ATO statt sollte ebenfalls geklärt werden ob die vorhandene Versicherung Gummiseilbetrieb mit abdeckt.

Für den Flugbetrieb auf Flugplätzen hat der Halter in der Regel ebenfalls eine Haftpflichtversicherung; auch hier ist zu prüfen, ob Gummiseilstarts abgedeckt sind.

6.2.4.3 Infrastruktur und Technik

Gelände, Start- und Landefeld

Anforderungen an das Gelände zur sicheren Durchführung dieser Startart

Grundsätzlich sind Gummiseilstarts am effizientesten, wenn das Flugzeug bereits kurz nach dem Abheben eine ausreichend große Flughöhe erreicht, die sicheres Manövrieren und die Ausnutzung von Aufwinden zulässt. Ein Startgelände an einem Hang bietet sich daher an, wenn längere Flüge geplant sind. Für den Erwerb der Startberechtigung oder die In-Übung-Haltung sind allerdings Fluggelände in der Ebene mit geringen Höhenunterschieden besser geeignet, sodass die Rückholzeiten kurz sind und viele Starts in kurzer Zeit durchgeführt werden können.

Unabhängig von der Lage ist der Startaufbau direkt gegen den Wind jedoch der maßgebliche Faktor, um das Flugzeug mit minimalem Kraftaufwand sicher in die Luft zu bekommen.

Idealerweise ist das Gelände für verschiedene Windrichtungen nutzbar oder es liegt in einem Gebiet mit stabilem Windsystem (z.B. Tal-/Bergwindsystem im Gebirge).

Für den Startaufbau wird eine Fläche von ca. 150 x 50 m passend zur Windrichtung benötigt; hinzu kommen Abflugkorridor und ggf. ein angrenzendes Landefeld.

Der Startaufbau besteht aus der Startstelle, die oftmals als Startrampe ausgeführt ist. Von der Startstelle aus in Flugrichtung schließt sich der Seilauszugsbereich an, in welchem die Gummiseilstränge V-förmig ausgelegt werden und in dem die Startmannschaft das Seil spannt.

Der Bereich der Startstelle sollte erhöht liegen um das Freikommen des Flugzeugs zu erleichtern. Der Seilauszugsbereich kann im Gefälle liegen; jedoch muss ein sicheres Laufen möglich sein. Es ist darauf zu achten, dass das Gummiseil nicht über scharfe Kanten oder Gegenstände ausgezogen wird, um den Verschleiß zu minimieren. Das gesamte Startgelände sollte selbstverständlich frei von Hindernissen sein.

Der Abflugkorridor ist abhängig von den eingesetzten Flugzeugen und deren Spannweite bzw. Gleitleistungen. Allgemein sollten in Flugrichtung vor dem Startgelände keine Hindernisse vorhanden sein, deren Überfliegen bei einem misslungenen Start nicht sichergestellt ist (z.B. zu frühes Auslösen der Rückhaltevorrichtung).

Die Lage und Größe des Landefelds sind abhängig vom Startgelände zu wählen: In der Ebene üblicherweise direkt im Anschluss an das Startgelände, Länge entsprechend angepasst an den Flugzeugtyp mit der besten Gleitleistung (z.B. reguläre Start-/Landebahn eines Flugplatzes).

Gummistartseil

Wichtige Anforderungen an das Startseil

Als Startseile werden in der Regel Gummiseile mit Textilumflechtung eingesetzt. Das Seil besteht aus mehreren hundert bis tausenden einzelnen Gummifäden, die von der Textilumflechtung gegen UV-Licht und mechanischen Abrieb geschützt werden. Zusätzlich wirkt die Ummantelung als Schutz gegen Überdehnung.

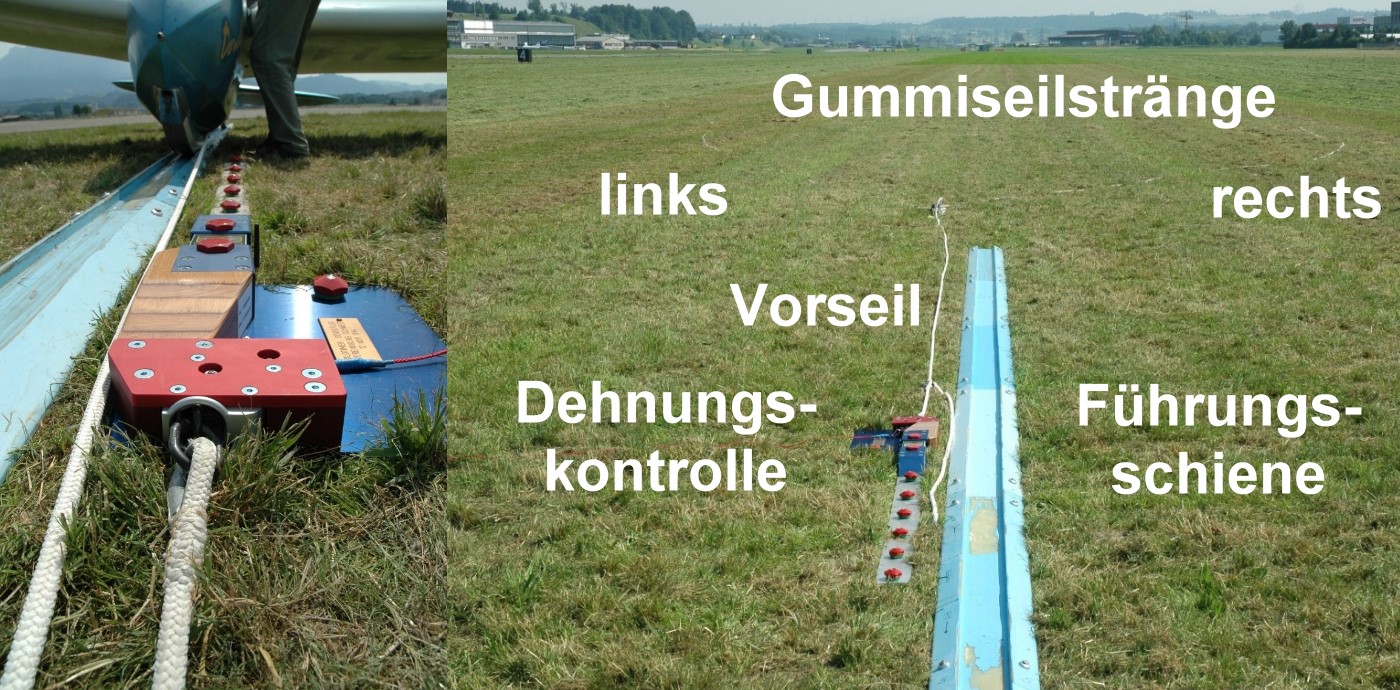

Für ein Gummistartseil kommen in der Regel zwei Hauptstränge zum Einsatz, die beide am Ende des Zwischenseils vor dem Flugzeug befestigt sind und V-förmig ausgezogen werden. Am anderen Ende der Gummiseilstränge ist jeweils ein nicht-elastisches Zugseil angebracht, an dem die Startmannschaft angreift.

Die beiden Hauptstränge des Gummiseils können, abhängig von den Eigenschaften der Gummiseile entweder ein- oder mehrsträngig ausgeführt sein.

Für die Bestimmung der Auslegungseckdaten des Gummiseils kann der Energieerhaltungssatz angewendet werden: EGummi = Ekin + Epot, wobei sich das Gummiseil ähnlich einem Federspeicher verhält.

Zur Überwachung der Dehnung der Gummiseilstränge beim Startvorgang, wird am flugzeugseitigen Ende eine Dehnungskontrolle angebracht.

|

Dafür wird eine Schnur mit am Gummiseil befestigt. Die Schnur wird von einer Öse geführt, die ca. 1 m vom Befestigungspunkt der Schnur entfernt ebenfalls am Gummiseil befestigt ist. Abhängig von der zulässigen Maximaldehnung des Gummiseils wird dann die Schnur abgelängt und das Ende mit einer Kugel aus Holz oder Kunststoff versehen.

(Bild: Marius Fink)

|

Wird das Gummiseil beim Start nun gedehnt, wandert die Kugel der Dehnungskontrolle immer näher an die Führungsöse. Der Abstand der Kugel zur Öse ist dabei proportional zur Seildehnung bzw. der Seilkraft. Liegt die Kugel an der Öse an, ist die maximale Seildehnung erreicht.

Das Zwischenseil zum Flugzeug ist ähnlich den Zugseilen aus einem nicht-dehnbaren Material konfektioniert. In der Praxis haben sich ca. 5 - 10 m Gesamtlänge gut bewährt. Die Bruchlast des konfektionierten Seils sollte mindestens das 3-fache der maximalen Zugkraft eines einzelnen Gummiseilstrangs betragen.

Am flugzeugseitigen Ende des Zwischenseils ist entweder der typische Stahlring für den Gummiseil-Starthaken oder ein Doppelringpaar nach LN 65091 angebracht.

Bei Verwendung eines Rückhalteseils am Startseil kann das Zwischenseil geteilt und mit einem Karabinerhaken verbunden werden, in welchem dann das Rückhalteseil parallel zum flugzeugseitigen Seilende eingehängt wird.

Beschädigungen und Reparaturen am Gummiseil

Wie kann ein beschädigtes Startseil repariert werden?

Die Hauptverschleißfaktoren für die Gummiseilstränge sind mechanischer Abrieb der Textilummantelung oder ein Überdehnen einzelner Gummifäden. In beiden Fällen werden die Schadstellen durch Abbinden mit einer reißfesten Schnur repariert. Durch das Abbinden wird das Gummiseil in diesem Bereich versteift, sodass es sich nicht mehr dehnen kann. Als zusätzlicher Schutz kann die abgebundene Stelle noch mit Kontaktkleber (z.B. Pattex) eingestrichen werden.

Behandlung und Pflege

Sorgsamer Umgang ist wichtig

Startrampe und Rückhaltevorrichtungen

Hilfsmittel zur Erleichterung dieser Startart

Je nachdem wo das Startgelände liegt und welche Flugzeuge eingesetzt werden, kann es notwendig sein eine Startrampe einzusetzen. Im einfachsten Fall besteht eine solche Rampe aus einer Kunststoff-Matte, die z.B. mit Heringen oder Anker im Boden befestigt wird. Ziel ist die Reibung der Kufe des Flugzeugs am Boden zu reduzieren.

Oftmals werden auch einfache Startrampen in Form einer Führungsschiene aus Holz oder Kunststoff mit ca. 10 m Länge eingesetzt. Hierbei wird das Flugzeug beim Anrollen zusätzlich geführt und zur Verminderung der Reibung kann die Rampe mit Seifenwasser geschmiert werden. Vorteilhaft sind solche Rampen vor allem dann, wenn eine Rückhaltevorrichtung zum Einsatz kommt.

Bei beengten Platzverhältnissen an der Startstelle kann es auch notwendig werden, eine komplexere Rampenkonstruktion zu erstellen. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Gummiseil beim Ausziehen nicht über scharfe Kanten gezogen wird und die Rampe lange genug ist, um ein Herunterfallen der Flugzeuge vor dem Abheben zu vermeiden.

Das Zurückhalten der Flugzeuge vor dem Start erfolgt entweder wie in alten Tagen durch die Haltemannschaft mittels Rückhalteseil am Rumpfende oder bevorzugt mithilfe einer im Boden verankerten Rückhaltevorrichtung, die über einen Seilzug vom Startleiter bedient wird.

Typisch sind zwei verschiedene Ausführungen:

Die erste Ausführung ist die DFS-Rückhaltevorrichtung, die z.B. beim SG 38 zum Einsatz kam. Hierbei ist am Flugzeug ein Rückhaltebeschlag angebracht, in den ein Haken eingehängt wird. Unten im Haken ist das Rückhalteseil befestigt, oben ein zusätzliches Auslöseseil, an dessen Ende ein Gewicht befestigt ist. Wird die im Boden verankerte Rückhalteklinke ausgelöst, bewegt sich das Flugzeug nach vorn und der Haken wird durch das Auslöseseil aus dem rumpfseitigen Beschlag herausgezogen, sodass am Flugzeug kein Seil verbleibt.

Bei der zweiten universell einsetzbaren Methode sorgt ein direkt am Startseil eingehängtes Rückhalteseil dafür, dass die Seilkraft direkt in die Rückhaltevorrichtung übertragen wird und das Flugzeug bis zum Start kraftfrei bleibt. Bewährt hat sich dabei die Positionierung der Rückhalteklinke vor dem Flugzeug, sodass das Rückhalteseil kürzer als das flugzeugseitige Ende des Zwischenseils ist und damit die Gefahr eines Verhängens an Flugzeugteilen vermieden wird. Besonderes Augenmerk gilt es hierbei auch auf die Bauhöhe der Rückhalteklinke zu legen, da es bei asymmetrischem Seilzug vorkommen kann, dass der Sporn des Flugzeugs über die Klinke rutscht.

Gleit- oder Segelflugzeug

Flugzeugspezifische Kriterien zur sicheren Durchführung

Alte Segelflugzeuge, die bis etwa Mitte der 1950er Jahre musterzugelassen wurden, besitzen fast alle noch einen Gummiseil-Starthaken an der Nase. Ein großer Stahlring (Durchmesser etwa 70-80mm) am Ende des Startseils wird hier einfach unter Spannung eingehängt und fällt bei nachlassendem Seilzug nach dem Start von selbst nach unten heraus. Vorteil: Einfacher Aufbau, Auslösung unabhängig vom Piloten. Nachteil: Seil muss vor dem Start kontinuierlich unter Spannung gehalten werden, sonst fällt es vom Starthaken ab.

Bei neueren Flugzeugen fehlt oft der typische Haken am Bug. Hier kann alternativ eine automatisch auslösende Sicherheitskupplung (z.B. Tost G-Typen) zum Einsatz kommen. Das Seil wird in diesem Fall mit dem üblichen Doppelringpaar nach LN 65091 in der Schwerpunktkupplung eingehängt. Nach dem Start löst die Kupplung bei etwa vertikalem Seilwinkel aus. Die Funktion der Kupplung ist wie üblich vor dem Flugbetrieb zu prüfen!

Achtung: Das Gummiseil niemals an einer F-Schleppkupplung einklinken! Bei F-Schleppkupplungen muss der Pilot manuell ausklinken und u.U. sind die Befestigungspunkte der Kupplung am Flugzeug nicht für die hohen Seilkräfte geeignet. Es besteht daher akute Verletzungsgefahr!

Besitzt das verwendete Gummiseil keine separate Rückhalte-Einrichtung, muss am Flugzeug noch ein Rückhalteseil angebracht werden. Im Regelfall besitzen Flugzeuge mit Gummiseil-Starthaken am Rumpfende in der Nähe des Sporns eine Befestigungs-Bohrung durch die das Rückhalteseil geschlauft wird. Sind keine Befestigungspunkte vorhanden, sollte ein Gummiseil mit separatem Rückhalteseil verwendet werden.

Generell ist bei der Verwendung eines Rückhalteseils am Sporn zu berücksichtigen, dass die gesamte Zugkraft des Gummiseils durch die Rumpfstruktur geleitet wird; d.h., der Rumpf wird einer extrem hohen Zugbelastung ausgesetzt! Bei Verwendung einer Startrampe mit Spurführung können bei schräg ausgezogenem Seil zudem noch unzulässig hohe Querkräfte auftreten!

Es wird daher empfohlen, wenn immer möglich ein Gummiseil mit separatem Rückhalteseil einzusetzen.

6.2.4.4 Startaufbau

Der Gummiseilstart ist sehr stark von der Gegenwindkomponente abhängig; daher sollte der Startaufbau möglichst genau gegen den Wind erfolgen. Bereits eine Abweichung von ca. 30° zur Hauptwindrichtung führt zu deutlich geringeren Starthöhen. Ebenso spielt die Windstärke eine maßgebliche Rolle. Bei ungünstiger Windkomponente ist ein Start ggf. unmöglich, da die Energie im Startseil nicht genügt um das Flugzeug sicher in die Luft zu bringen.

Startstelle und Rückhaltevorrichtung werden so positioniert, dass der Seilauszugsbereich davor zu beiden Seiten genügend Platz zum Seilauszug bietet.

Das Startseil wird anschließend symmetrisch vor der Startstelle ausgelegt, die beiden Seilstränge bilden dabei einen Winkel von ca. 15° - 30° zueinander, sodass zwischen den Zugseilen ein ausreichend breiter Abflugkorridor vorhanden ist. Die Dehnungskontrolle wird drallfrei und gut sichtbar ausgelegt.

In Verlängerung der Seilstränge wird jeweils ein Peilpunkt definiert, auf den die Startmannschaft beim Ausziehen zuläuft. So wird ein asymmetrisches Spannen des Seils vermieden.

Die Startmannschaft umfasst je nach Flugzeuggewicht mindestens 8 bis 10 Personen und verteilt sich gleichmäßig auf die beiden Seilstränge. Die Aufstellung erfolgt in gleichmäßigem Abstand auf der Außenseite an den Zugseilen. Im Notfall können so alle Personen den Abflugkorridor nach außen verlassen.

Bei der Verwendung einer Startrampe mit Führung wird das Flugzeug im hinteren Bereich der Startrampe positioniert, sodass während des Beschleunigungsvorgangs die Spurführung gegeben ist. Oft ist es notwendig das Segelflugzeug vor dem Start am Sporn abzudrücken um die Spurführung sicherzustellen.

Bereits vor dem Start wird das Gummiseil so ausgelegt, dass sowohl das Zwischenseil am Flugzeug als auch ein eventuell verwendetes Rückhalteseil unter leichter Vorspannung stehen.

6.2.4.5 Ablauf

Nachdem das Flugzeug positioniert ist, verteilt sich die Startmannschaft an den Seilsträngen und legt das Seil in Richtung der vorher festgelegten Peilpunkte aus. Der Startleiter wählt seinen Standpunkt neben dem Flugzeug, sodass Blickkontakt zu allen Beteiligten besteht und die Dehnungskontrolle am Gummiseil gut sichtbar ist.

Nachdem der Pilot seine Startbereitschaft signalisiert, werden folgende Kommandos vom Startleiter gegeben:

| Kommando | Bedeutung |

| Startmannschaft bereit? | Die Startmannschaft geht Stellung und antwortet dann mit „Bereit“. |

| Haltemannschaft bereit? | Die Haltemannschaft geht Stellung und antwortet dann ebenfalls mit „Bereit“. Das Kommando entfällt bei Verwendung einer Rückhaltevorrichtung. |

| Seil ausziehen! | Die Startmannschaft zieht im Schritttempo das Gummiseil in Richtung des jeweiligen Peilpunkts soweit straff, bis beide Stränge geradlinig auf dem Boden ausliegen. |

| Laufen! | Jetzt erhöht die Startmannschaft das Tempo in Laufschritt und zieht mit vereinten Kräften das Gummiseil auf die erforderliche Dehnung aus. Der Startleiter behält dabei permanent die Dehnungskontrolle im Auge. |

| Los! | Nach Erreichen der notwendigen Seilkraft (Dehnung) gibt die Haltemannschaft das Flugzeug frei, bzw. der Startleiter löst die Rückhalteklinke aus. |

Die Beschleunigung des Flugzeugs nach dem Freigeben kann sehr hoch und ruckartig erfolgen und ist stark vom Flugzeuggewicht und der Dehnungscharakteristik des Startseils abhängig. In der Regel ist die Beschleunigung etwas höher, als an einer starken Seilwinde.

6.2.4.6 Gefahrensituationen

Ein Gummistartseil stellt, ähnlich wie ein Akku, einen Energiespeicher dar. Solange es intakt ist, in seinem zulässigen Betriebsbereich betrieben wird und die gespeicherte Energie allmählich über längere Zeitdauer abgegeben wird ist der Umgang mit dem Seil sicher und beherrschbar. Kritisch wird es hingegen, wenn sich die Energie schlagartig entlädt (vgl. Kurzschluss am Akku).

Unterbrechungen beim Startvorgang

Laut und deutlich "Halt-Stopp"

Ungewöhnliche Fluglagen

Verhalten bei einem Kavalierstart oder bei seitlichem Ausbrechen

Häufig kommt es beim Gummiseilstart von ungeübten Piloten, bedingt durch die starke Beschleunigung, zu einem unbeabsichtigten Ziehen am Höhenruder und einem Aufbäumen des Flugzeugs. Ähnlich wie beim Seilriss im Windenstart muss dann sofort nachgedrückt werden.

Fehlstarts

Was ist zu tun, wenn das Gleit- oder Segelflugzeug nicht abhebt?

Durch zu frühes Freigeben des Flugzeugs kann es passieren, dass die Seilkraft nicht für einen sicheren Start ausreicht. Sofern es das Startgelände erlaubt, lässt der Pilot das Flugzeug im Abflugkorridor dann einfach ausrollen.

Bei Startplätzen am Berg mit steilem und/oder unlandbarem Abflugkorridor sollte, sofern möglich, immer versucht werden, das Flugzeug auf eine sichere Abhebegeschwindigkeit zu beschleunigen und vom Boden freizukommen (Hier empfehlen wir die Verwendung einer Startrampe, bzw. einer mit Seifenwasser geschmierten Führungsschiene).

Wird trotzdem die erforderliche Abhebegeschwindigkeit nicht erreicht und kann nicht rechtzeitig gebremst werden, sollte ggf. ein Ringelpiez in Erwägung gezogen werden. Ein erzwungenes Abheben mit anschließender Bergablandung geht meistens fürchterlich schief.

Im Zweifelsfall gilt auch hier: Menschenleben vor Material retten!

Seil löst sich nicht vom Segelflugzeug

Beim Gummiseilstart gibt es keine Kappvorrichtung

In extrem seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass sich das Gummiseil nach dem Start nicht mehr vom Flugzeug löst, z.B. weil es sich irgendwo verhängt hat. In diesem Fall hat die Startmannschaft das Startseil sofort loszulassen.

Wird an der Schwerpunktkupplung gestartet, sollte der Pilot nachklinken, wenn das selbstständige Auslösen nicht hörbar erfolgt ist. Die 3-N-Regel gilt auch beim Gummiseilstart.

Beim Start am Berg mit hängengebliebenem Seil, sollte der Pilot ggf. über Funk informiert werden. Bei ausreichender Höhe kann versucht werden durch Schiebeflug oder erhöhte/reduzierte g-Belastung das Seil zu lösen.

6.2.4.7 Zusammenfassung

Die Startart Gummiseilstart ist eine viel geliebte Weiterführung einer Tradition, die an die Anfänge des Segelfliegens erinnert. Es handelt sich hier um eine vollwertige Startart, die besonders in den Alpen, vorwiegend in der Schweiz noch viele Anhänger hat.

|

Interessant ist auch, dass der SG 38 bis etwa 1955 in der BRD und bis ca. 1960 in der DDR das Standardschulflugzeug war. Die Gummiseilstartexperten aus Hoyerswerda haben diese Startart in einem Flyer |

|

|

|

Gummiseilstart von der "Rigi-Kulm" in der Zentralschweiz (Quelle: Marius Fink)

Anker: Historie = Gum6241; Recht = Gum6242; Infrastruktur = Gum6243; Startaufbau = Gum6244: Ablauf = Gum6245; Gefahren = Gum6246; Zusammenfassung = Gum6247;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx